keterangan foto:

Gambar: Kempalan.com

Prabowo dan Gibran datang dari dua generasi yang berjarak, namun dipersatukan oleh kepentingan yang juga tak sama. Keduanya adalah aliansi yang sejatinya tak sambung. Bermutasi ke dalam paradoks politik Indonesia, dari peristiwa merebut dan mempertahankan kekuasaan, dengan segala cara.

Prabowo sudah lama ingin kendalikan negara. Setelah kalah Pilpres 2014, dia makin militan. Tahun 2018, dirinya menebar ancaman Indonesia bubar 2030. Tapi sekarang kekuasaannya tidak gegap gempita. Dia letih, dan teriakannya Hidup Jokowi adalah kebalikan dari Hidup Rakyat dalam bukunya Paradoks Indonesia 2017

Lain halnya dengan Gibran. Oleh bapaknya dan lingkaran istana gorong-gorong, dijadikan wakil presiden dengan menunggangi pecinta kuda putih yang kelelahan itu. Gagal tiga periode, sang anak dijadikan aset tukar guling kekuasaan. Cawe-cawe dinyatakan secara lisan di depan umum, disusul aksi Paman Usman, kelalaian KPU-nya penjahat kelamin, konsolidasi para kades, tentara, polisi dan juga sembilan naga.

Persis di situ perjumpaan dua paradoks dalam satu peristiwa politik Indonesia terkini.

Satunya, fatalisme, keputusan bersekutu karena kelamaan memburu kuasa. Keputusan di jalan buntu, memaksanya menjadi gemoy dan menolak omon-omon yang adalah kekhasan dirinya sendiri.

Satunya lagi, oportunisme, peluang terbuka Jokowi menggendong anaknya ke panggung politik nasional. Entah untuk tetap bermain drama di belakang layar atau memastikan tidak dihukum sejarah selama hayatnya masih dikandung badan.

Ini nama lain, suatu wujud nyata, dari Indonesia Gelap. Dalam dialektika politik yang dianjurkan Soekarno, tesa harus bertemu antitesa untuk mendatangkan perihal baru, suatu sintesa.

Nah, kebalikan dari dialektika itu, keduanya, Prabowo dan Gibran, adalah peleburan dua antitesa tersebut: fatalisme dan oportunisme. Itu berarti yang terhasilkan adalah tragedi, kegelapan yang makin tebal dan pekat, bukan sintesa, bukan Indonesia yang tercerahkan.

Kembali ke Gibran. Risiko dari oportunisme dalam politik adalah penubuhan hal yang dangkal, konyol dan tentu menyesatkan. Netizen memberinya tiga gelar kehormatan bagi kedangkalan, kalau bukan kebodohan yang selalu punya cara memperlihat dirinya.

Pertama, Gibran sebagai Samsul, dari Asam Sulfat, bukan Asam Folat, yang disarankan dikonsumsi ibu-ibu hamil. Tidak saja tak paham biologi dan kimia dasar, Gibran menukar hidup dengan kematian. Sekaligus suatu parodi politik dari muslihat berpihak pada ibu hamil, bayi dalam kandungan dan tentu saja masa depan Indonesia.

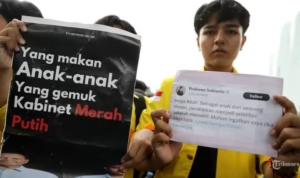

Kedua, Gibran sebagai Fufufafa, tentu tidak sekadar cuitan twitter yang menghina diri, keluarga dan jalan politik Prabowo. Fufufafa tak lain adalah cerita singkat tentang politik Indonesia yang penuh kejutan, tak ada proyeksi ke masa depan, tak ada persiapan.

Di sana, terbenarkan politik sebagai seni kemungkinan-nya Bahlil Lahadalia, Fahri Hamzah, dan Budiman Sudjatmiko. Dunia coba-coba yang mudah lupa, tak ada sesal, apalagi rasa malu. Fufufafa adalah rekam jejak yang paradoksal dari produksi kepemimpinan Indonesia hari ini. Seperti adiknya, Kaesang Pangarep, tak ada riwayat, mendadak dijadikan ketua PSI-nya generasi snobis, berselang dua hari mendapatkan kartu tanda anggota.

Bukan seperti kata Tan Malaka, terbentur, terbentur dan terbentuk tetapi sebaliknya menghina, mencela dan bersekutu. Bayangkan, persekutuan ini sedang memimpin bangsa saat ini. Mereka berpura-pura akur, dan waktu berkuasa bakal dihabiskan untuk saling menjaga dan saling menyenangkan, menutupi kebangkrutan etika bersama.

Ketiga, Gibran sebagai Para-Para, saat dirinya memperlihatkan kesungguhan dengan bahasa Indonesia yang tidak perlu disempurnakan lagi. Para-para itu diucapkan berkali-kali untuk tokoh agama, kyai dan ibu nyai. Ini bukan kesalahan ucapan semata tetapi kenyataan bahasa dalam pikirannya.

Sungguhkah dia terdidik seperti anak-anak Indonesia dari generasinya, yang disuruh menghafal dan mengeja kata jamak, sedari sekolah dasar sampai menengah atas?

Pesannya tetap sama, paradoks wapres dari sebuah bangsa yang menghargai Sumpah Pemuda dan EYD. Gelar para-para itu tidak sedang membuktikan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya dan bapaknya, tetapi sesungguhnya menghina generasi muda yang bersusah payah menjadi Indonesia dalam bahasa nasional ini.

Namanya tabiat oportunis, disokong teknologi pencitraan, Gibran, pusat yang kosong ini, tak akan pernah diam. Kata Lacan, kekosongan itu harus terus di-isi, diberi muatan, dengan tindakan baru secara terus-menerus. Sekali diam, orang segera membicarakan kekosongannya.

Sekarang ini, makan bergizi jadi caranya menjajakan diri. Di dalam makanan dan ruang kelas, sang wapres menemukan kembali dirinya.

Apa yang dia lakukan?

Awalnya banyak orang berprasangka baik, dirinya ikut melecut semangat belajar remaja sekolah menengah. Misalkan saja, walau singkat, Samsul memandu anak didik belajar sejarah penjajahan Indonesia, dari VOC sampai Dai Nippon. Tentu harus disiapkan terlebih dahulu oleh stafsus supaya dirinya tidak menyamakan VOC dan Pemerintah Kerajaan Belanda.

Tapi semua itu tidak terjadi. Gibran mengubah ruang kelas jadi warung makan dengan dirinya sebagai pusat yang mengawasi, seperti ibu penyayang memastikan anak melahap habis hidangan di meja makan keluarga. Suatu pertunjukan kasih sayang, bukan dari negara yang berkewajiban, tapi dari kebaikan hati seorang pemimpin belia memberikan secara gratis.

Boleh jadi Samsul, atau otak pengendali di belakangnya, berharap terjadi perang dalam satu generasi. Antara generasi kakak yang berteriak di jalan turunkan Gibran dan generasi adik yang suka makanan pemberian pejabat dan memprioritaskan skin care. Seperti bapaknya memproduksi kemiskinan untuk kemudian dikibuli dengan bansos, Samsul sedang membodohi kalangan remaja untuk dianggap layak dan didukung sebagai presiden 2029.

Samsul, Fufufafa, dan Para-Para berjalan bersama, duduk semeja dengan Presiden Omon-Omon, Presiden Ndasmu. Seperti Luhut Binsar Panjaitan, mereka menolak kenyataan Indonesia Gelap. Tentu saja mereka tak mengalami dan merasakan kegelapan itu. Karena sampai hari ini, mereka belum mengenal paradoks bersama. Rakyat dan mahasiswa tahu paradoks itu, mereka merasakan dampaknya, mereka cemas. Dan mereka tak mau Indonesia bubar 2030.

Sumber: